48『捕物帖の百年』

48『捕物帖の百年』

彩流社 2000円 2010.7.15刊 ISBN978-4-7791-1519-6

298ページ 装丁 佐々木正見

| はじめに 第一部 第一章 三大捕物帖と林不忘『釘抜藤吉捕物覚書』 第二章 横溝正史『人形佐七捕物帳』 第三章 城昌幸『若さま侍捕物手帖』 第四章 久生十蘭『顎十郎捕物帳』 第五章 坂口安吾『明治開化安吾捕物帖』 第六章 夢野久作のマボロシの捕物帖 第七章 山本周五郎『赤ひげ診療譚』 | 第二部 捕物帖百人の時代 1 捕物帖黄金期・三題 村上元三 捕物作家クラブ 島田一男 2 ピカレスク捕物帖・三題 柴田錬三郎 多岐川恭 笹沢左保 3 捕物帖維新・三題 池波正太郎 平岩弓枝 山田風太郎 4 ミステリ捕物帖・三題 都筑道夫 泡坂妻夫 5 ハードボイルド捕物帖・三題 藤沢周平 伊藤桂一 白石一郎 6 明治捕物帖・三題 長谷川伸 結城昌治 有明夏夫 7 エロス捕物帖・三題 梶山季之 南原幹雄 胡桃沢耕史 8 奇妙奇天烈捕物帖・三題 国枝史郎 五味康祐 八切止夫 9 ニューウェイヴ捕物帖・三題 澤田ふじ子 佐藤雅美 川田弥一郎 10 女性捕物帖・三題 北原亜以子 宮部みゆき 宇江佐真理 11 現在進行形・三題 松井今朝子 東郷隆 風野真知雄 |

この一冊は、2014.4 電子本化された。

捕物帖は日本のオリジナル文化。

しかして、その実体は?

四季おりおりと人情の世界か。はたまた純然たるミステリの仮装したかたちか。

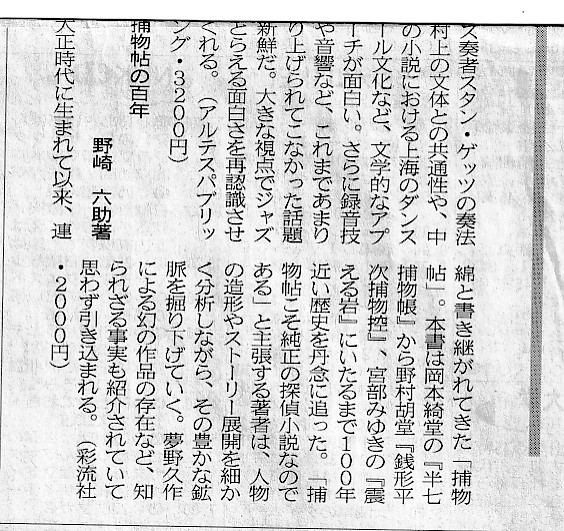

岡本綺堂から宮部みゆきまで。

その百年の歴史を一望におさめる画期的な案内書。

その前篇、歴史篇。

捕物帖は日本のオリジナル文化。

しかして、その実体は?

四季おりおりと人情の世界か。はたまた純然たるミステリの仮装したかたちか。

岡本綺堂から宮部みゆきまで。

その百年の歴史を一望におさめる画期的な案内書。

その後篇、現代篇。

四ノ原恒憲(編集委員)

難解な本に疲れた時、本棚の捕物帖の一冊に、ふと手が伸びることがある。江戸の季節感や風物、人情があふれる市井の中で、おなじみのヒーローが事件

の謎を必ず解いてくれる。その自足した世界の安心感にゆったりと浸りたいがために。

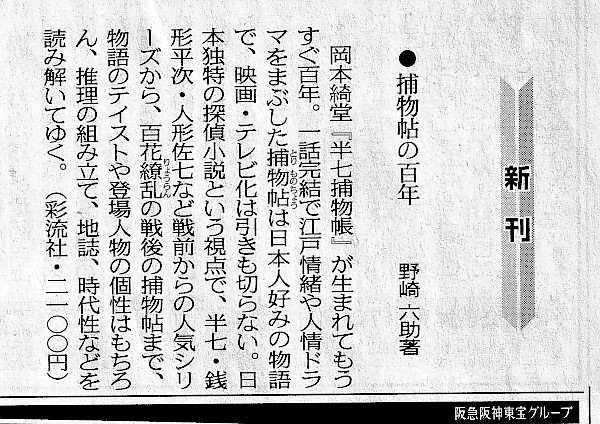

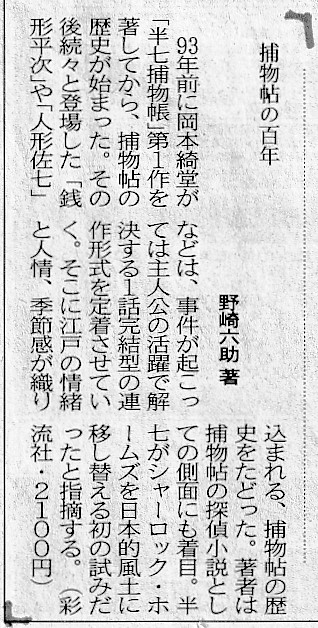

そんな、日本独自の探偵小説、捕物帖の定型を作った岡本綺堂の「半七捕物帳」が発表されてから100年近くになる。江戸川乱歩登場の数年前というから、その先見性に驚く。以降、「半七」を含め三大捕物帖とされる「右門捕物帖」「銭形平次捕物控」など、一膨大な数の「捕物帖」が書かれてきた。

それらは、「半七」を超えたのか。著者はその大山脈に分け入り、歴史をたどりながら、「時代小説の変種・ならびに探偵小説の亜流」と扱われがちな「捕物帖」を、「純正な探偵小説」として救い出そうとする。

何故、横溝正史は戦前、「捕物帖」を書くのか。何故、戦後すぐ「捕物帖」の最盛期が訪れるか。何故、山本周五郎は「捕物帖」を書かなかったのか。何故、山田風太郎の「警視庁草紙」が革命的なのか。何故……。答えは本書にある。

朝日新聞2010.9.19

末國善己 週刊読書人 2010.9.3

一九一七年に岡本綺堂が『半七捕物帳の第一話「お文の魂」を発表してから約百年、捕物帖は今も高い人気を誇っている。それなのに捕物帖を正面から論じた研究書は、縄田一男『捕物帳の系譜』くらいしか存在していない。『捕物帖の百年』は、世代を超えて愛されている「捕物帖を知ることは、日本人を知ることだ」と考える野崎六助が、捕物帖の歴史を概観しながら、作品に刻まれた「時代相」を読み解いていく本格的な評論である。

捕物帖が、ジャンルの嚆矢となる『半七捕物帳」、「親分―子分」の図式を作った佐々木味津三『右門捕物帖』、そして探偵を権力者の横暴から庶民を守るヒーローとした野村胡堂『銭形平次捕物控』というプロセスで発展したことは、既に尾崎秀樹などの指摘がある。

著者は、この定説を踏まえながらも、『右門』の前に、得体のしれない変人を主人公にした林不忘『釘抜藤吉捕物覚書』が書かれたことに着目。捕物帖が実際は小悪党だった岡っ引をひたすら美化し、親分を中心にした″聖家族″のような探偵一家が悪を退治する品行方正な物語ヘシフトしたため、″国民文学″になりえたという今までにない歴史認識を示す。

さらに著者は、道徳的な捕物帖のアンチテーゼともいえる遊民探偵の系譜を分析。被差別のの問題をテーマにしながら、作者の差別に対する甘い認識によって失敗作となった夢野久作『狂歌師 赤猪口兵衛』、大道芸人という最下層の人物を探偵にして完成度の高い謎解きを描きながらも、それを社会批評に繋げるる視点を持たなかった都筑道夫『なめくじ長屋捕物さわぎ』などを取り上げ、捕物帖が厳格な身分制度が敷かれた江戸時代を舞台にしながら、差別問題を深く掘り下げなかった事実を明らかにしていく。これは捕物帖というジャンルの限界だけでなく、差別問題をテーマにしても作家がその扱いを誤れば逆に差別を助長する結果になる現実や、差別をテーマにした作品を「土俗的」などと称揚するる読者(そして批評家)の「粗末な感性」も浮かび上がらせていたので考えさせれた。

また戦時下にシリーズがスタートした横溝正史『人形佐七捕物帳』と城昌幸『若さま侍捕物手帖』が、ともに謎解きを重視していたのは、風俗撹乱するとして執筆が制限されていた探偵小説の日を守るための手段であり、戦後直後に書かれた村上元三『加田三七捕物そば屋』がGHQの武士道規制をすり抜けるため、犯罪の動機に仇討ちを用いたなど、捕物帖が検閲に抵抗する「文学的レジスタンス」の役割を担ったとの主張は、今後、捕物帖の歴史だけでなく、戦時中から占領期の探偵小説史の見直しもうながすことになるように思える。

ちなみに白石潔『探偵小説の郷愁について』は、戦時中に捕物帖が「軍閥検閲検と闘いつづけ」たという著者に近い認識を示しているが、その理由は、捕物帖が「日本人の古来からの生活を左右する懐かしい『季の文学』」であり、「小市民生活者の郷愁性を持つていた」からと大きく異なって

いる。それだけに、両者を読み比べてみるのも一興である。

本書は、『半七』から高度経済成長期までに書かれた作品(戦後批判を導入した坂口安吾『明治開化安吾捕物帖』や、山本同五郎『赤ひげ診療譚」を捕物帖として読む試み)には緻密な解読を行っているが、それ以降は駆け足になり″ブックガイド″的になっているのは残念。ただ、その中にも、勧善懲悪にリアリティがなくなった戦後に柴田錬三郎『岡っ引どぶ』のような悪漢探偵ものが生まれ、最近ブームの文庫書き下ろし時代小説を、デフレ社会特有の現象であり、作家の「派遭労働者化」を進めていると断じるなど、独自の視点は少なくない,

本書は、これから捕物帖を考える時には避けて通れない必読書となるだろう。簡略ガイドになっている高度経済成長期以降の捕物帖の部分を増補する第二弾にも期待したい。

ここで末尾に書かれているような「増補第二弾 同時代篇」への待望は、後日、直接うかがうこともあったが、果たせないままだ。たぶん少数意見だったのだろう。

コメントを送信