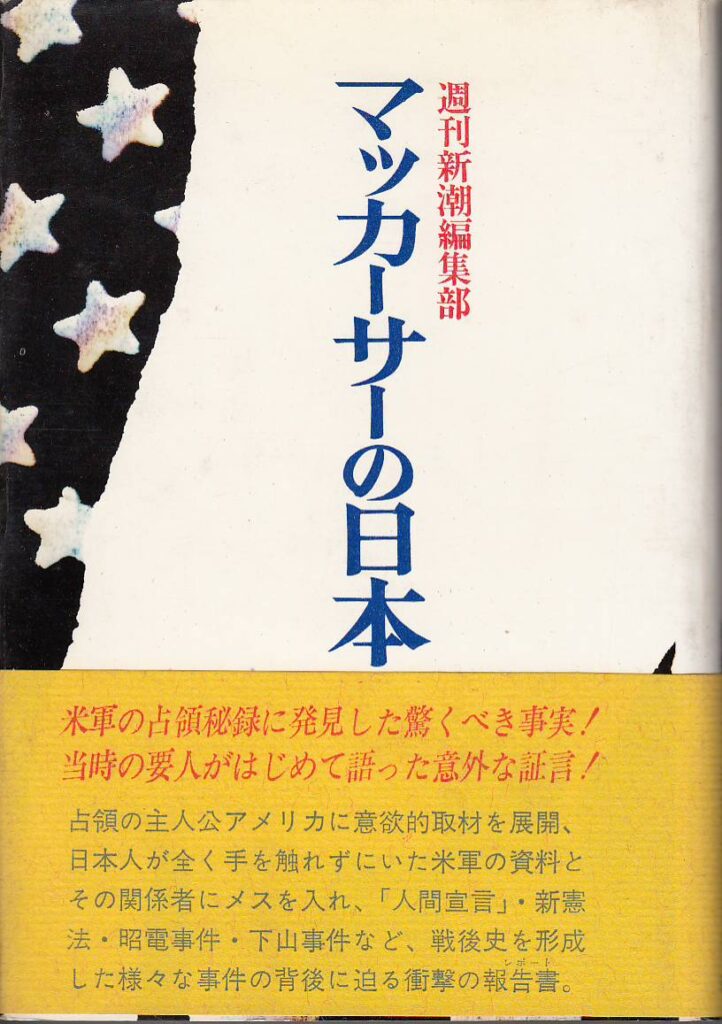

週刊新潮編集部編『マッカーサーの日本』

第40回 週刊新潮編集部編『マッカーサーの日本』

本書は、週刊新潮一九六八年八月から翌五月まで、四五回にわたって連載されたドキュメントの書籍版である。

取材と記述の基調は、占領軍によって統治された日本の歴史にあり、日本人が占領期をいかに生きたかという観点は、主要な関心には入ってこない。ある立場からは「GHQ史観」そのものと否定されるアプローチでだいたい一貫している。

週刊新潮編集長野平健一によるあとがきには、この時期の日本人は生き延びることに必死であり、歴史の主体者であることが出来なかった、とある。開き直りの暴論のようにもみえるが、未発見資料の追跡やGHQ高官へのインタビューを主体にした本書の成り立ちからいえば、自然な宣言だったかもしれない。偏向はあるにしても、本書が、占領研究の先駆的な仕事である事実は変わらない。

執筆時からすでに半世紀近く経過した現在、本書もまた、一つの歴史資料として吟味されることがふさわしいだろう。

文庫版解説に、袖井林二郎は、この連載が思想の科学占領研究会に多大な刺激を与えたと記している。

《トピックの選び方、生き残りの占領関係者に対する迫力に満ちたインタビュー、目を見張らせるような新資料、そしてサバサバした叙述のスタイル……。日本の占領についてこれほど面白く読ませる企画は、この前にも後にもなかったと私は思っている。四十五回の連載が終って、加筆・再構成を経て本になった時、『マッカーサーの日本』は、私たちのような在野研究者にとっては特に、絶好のガイドブックとなったのである》

インタビューは、ホイットニー、ウィロビー、あるいは、ケーディスといった重要人物から、まったく無名の人物まで、多士済々だ。いずれも、「日本改革」のために一定の仕事を成し遂げた(もしくは、そのことに失敗した)時代を回顧する。

「面白さ」という点では、袖井が断言するとおりだ。占領研究本というものは、たいてい、いかめしくて面白くない。歴史興味はあっても、それに応えてくれる研究本に行き当たることは稀なのだ。といって、事件や社会風俗などを中心にしたトピックの面白さを追いかけても、そこから「歴史」はみえてこない。

本書の第一回は、日本進駐「一番乗り」として厚木に降り立った下士官の話から始まる。その人物の手記が使われるのだが、そこには三文字言葉《JAP》が頻出し、あまり愉快な気分ではなくなる。

他にも、日本語ローマ字化の主張とか、重要美術品流失に関するエピソードとか、「面白すぎる」トピックは、多く取り上げている。全体的なバランスでいえば、占領意外史といった体裁の「気楽な読み物」とする評価が妥当なところだろう。

基本は「身びいき」の逆の「アメリカびいき」。ただ、それが、占領から十数年経た時期(そして米日安保体制が固定した初期)のアメリカ観の「限界」でもあったことは、看過すべきではない。そうした歴史の産物としても、本書を理解する必要がある。

だが見逃せないのは、そうした全体像から外れる「逸脱」パーツにある。むしろ、記事の基調から外れた「筆の勢い」にこそ読みどころが光る、とわたしは感じる。そのいくつかを、みていこう。

いちばん目につくのは「Ⅹ ケーディス大佐の情熱と挫折」の章。ケーディスは民政局(GS)の実力者で、改革派の中心。占領正史に名を残す。だが、昭電疑獄事件や私的スキャンダル(三島由紀夫の「女は占領されない」などが素材に使った)への関与があり、突然に「帰国」した。臆説はとびかったものの「真相は霧の中」のままだった。

記者は、当時ニューヨークで弁護士をしていたケーディスに再三、取材申込の手紙を出す。ケーディスはそれを拒否しつづけた。しかし、その断わりの手紙《の行間には誠実さがあった》。つまり、ケーディスの頑なさの奥には、記者がどれだけ占領史の知識を持っているかについての不信感があった、と記者は感じる。さらに記者は、長いレポートのかたちをとった手紙をケーディスに書く。一週間後、彼から直接に電話がかかってくる。「二十年間の沈黙」を破って、日本人の疑問に答えよう、と。

(この後、竹前栄治がケーディスへの長いインタビュー記事を発表している。『日本占領 GHQ高官の証言』)

一般に、週刊誌の記事は「匿名性」をもって書かれるわけだし、本書の基調もその例外ではない。ケーディスの章、特に、取材相手への粘り強い交渉の部分には、例外的に、記者の「顔」が視えてくるようだ。他にも、取材相手への批評眼、深い観察に、まぎれもない記者の個性が顕わになってくるところ(ほんの一行でも)は、いくつかある。

本書を、たんなる占領意外史の読み物として軽くあつかえないのは、そうした細部の輝きゆえにである。

また「Ⅴ 生贄にされた東京ローズ」の章は、日米戦争の隠れた被害者、それもジャーナリズムの「犯罪」による被害者を追って、本書では異色の焦点をなしている。

もう一点、例外的記事は「Ⅵ 占領下の風俗」の章の一項「特高記録に見る米兵の「性」と犯罪」である。大要は、占領初期に起こった米軍の犯罪情報が日本警察によって克明に把握されていたが、その記録は米軍に押収され「闇に消された」。ちなみに、米軍の「大本営発表」には、犯罪行為は報告されていない。

本書の記述は、押収された特高記録の抜粋からなる。こうした史料の扱いが例外的であることをわざわざ強調したうえで、記者は、あらためて日本特高の「優秀さ」への恐怖を書きつけている。特高に体現された監視社会の人間性は亡びることはなく、敗戦を生き延び、占領期に「新たな」存在価値を見いだしていく。

そのことを《この章の「蛇足」でいいたかったのは》と、記者は逆説的に強調することによって、本書に、隠れたメッセージを埋めこんだのである。このパーツは、二分冊の文庫版の上の末尾におかれたことによって、さらに目立っている。

日本警察の「民主化」は占領政策の根幹の一項目だったと同時に、GⅡなどの部局では元特高のエキスパートを諜報活動の現場要員として活用した。それが占領史の本質だった。その事実は、本書にも語られているし、今では「常識」ともいえるだろう。

前出のあとがきには、執筆メンバーの名がある。

《週刊新潮編集部・亀井淳記者を中心に、同じくニューヨーク支局の川畑篤彦記者、そして支局が助力を仰いだ山口雅俊、斎田艶子の両氏らである。これらの諸君がチーム要員として、一年余、全ページを米本国に取材、面接した当時の重要な関係者だけでも百人を超え、しばしば不出の記録、未見のファイルの提供を受けて、まとめたものが本書》

著者名である週刊新潮編集部は、あくまで公的な匿名性のものだ。

亀井は後に、フリージャーナリストとなって、週刊新潮の「変節」に向き合い、それを激しく批判する論陣に立った。一言でいえば、東京ローズの悲劇をレポートする側から、彼女を生贄にして肥え太る側に移行してしまった週刊誌ジャーナリズム(一般の風潮)を弾劾したのだ。

先にいくつか例示した、記者の個性に関して、それが明確に亀井による文言だったのかどうかは立証できない。だが、その息づく在野精神は、彼がその後も喪わなかった「反権力性」と一致する。

『占領を知るための10章』第六章 の下書き (2016.11.27執筆)

コメントを送信