梶山季之『小説GHQ』

第37回 梶山季之『小説GHQ』

『小説GHQ』は、週刊朝日一九六四年三月から翌年五月まで、六五回にわたって連載された。単行本化されたのは、著者急逝後なので、十年以上ねむっていたことになる。この作品にとっては、不幸な空白だった。

梶山季之は出来栄えに不満が多く、改稿する目論見をひめていたようだが、果たさず、突然の死だったこともあり、結果的に、加筆修正なしのまま刊行された。書物の運命としても、一概に、幸福だとはいえない。

先に断定してしまえば、これは、未完成の作品だ。連載終了は形式的なものにすぎず、作者のモチーフの多くも望むべき到達点にとどいていない。編集サイドは、梶山式「占領秘史」を要求したが、作者は日系二世兵士を主人公にした物語に固執したという証言もある。結果は、どちらの意図も少し活かしてはいるものの、折衷的で、中途半端に終わってしまった。

梶山はライフワークを公言していた。バルザックもしくはゾラといった、一九世紀的な全体的社会小説が念頭にあったのだろう。取材調査に多くの時間をかけたことは、充分すぎるほど作品に反映している。だが、梶山は、その後、十年以上つづく流行作家時代の前半期にあった。サービス精神旺盛で義理堅く、月産原稿枚数一千枚・二週間で一冊ぶっ書き飛ばすなどといった伝説をつくる。一作のライフワークに専念することは許されず、騒然たる「過労死」を遂げた。

物語は、八・一五にはじまる。硫黄島に送られるはずだったが、そこが陥落したことで命拾いし、九十九里浜で米軍を迎え撃つ任務を命じられた舞台。華族の生まれで、学徒動員の中尉、綾小路冬彦。広島の貧農の出で、農民の典型タイプとして登場する兵長、姫野八郎。二人の主要人物が紹介される。中尉は童貞、兵長は駐屯地近辺の妙齢の女性のおおかたを夜這いで「制覇」した性豪。天皇陛下の名を耳元でささやけば、どんな貞淑な女でも身体を投げだした、という。

姫野は、敗戦のショックに男泣きして、綾小路を驚かせるが、その涙も乾かぬうちに、軍隊の備蓄物資や食糧を勝手に「徴収」しはじめる。このキャラクターは梶山ピカレスクロマンでおなじみのタイプだ。

部隊は解散して、首都にもどる二人のまわりに人物圏がつくられ、ストーリーが動きだす。冬彦の父、秀樹はキングス・イングリッシュを駆使する元外交官だが、三井財閥の上席にいることから、占領政策の矢面に立たされる。その家に寄宿している子爵夫人、島田春代は、気まぐれに冬彦を誘惑しその童貞を奪った後、その関心を進駐軍兵士に移していく。「女は占領されない」を身をもって示す役柄を与えられている。捨てられた冬彦は、人生の覇気を喪い、のみならず小説中での明確な能動性まで喪ってしまう。

一方、姫野は、米兵をこの目でみたいという好奇心だけで焦土の東京を歩きまわり、防空壕に棲むアプレゲールの学生、田丸小弥太に出会って、後に参謀格にすえる。日系二世のトム・塚田中尉(経済科学局ESSに配属される)とも近づきになる。他には、新聞記者のロバートソンが情報伝達役となる。

人物要素はそろったが、彼らがさまざまな交錯を持ちながら、典型にとどまって、なかなか躍動してこないのだ。これが、『小説GHQ』という作品の、悩ましいところだ。特に、綾小路の父と息子は精彩に欠ける。姫野だけは例外で、エイトマン・プリンセスフィールズなどという横文字の名刺までつくり、進駐軍の一部にくいこみ、隠匿物資を原資にした野望の第一歩に立つ(それも、中途までしか描かれないわけだが)。

もっとも残念なのは、広島弁をしゃべるにもかかわらず姫野とその故郷のありようが描かれない、という点だ。それは、トム・塚田のあつかいも同様で、二世の彼が故郷の広島を訪れて初めて妹の無事を知る、といういささか説明不足の章がおかれるだけなのだ。

ある場面で、姫野は要求する。

《ゴム統制会が〈突撃一番〉を、百八万個も隠匿している。ぜひGHQで摘発して、私に払い下げてほしい》などと。

〈突撃一番〉は、帝国陸軍御用達のコンドームのこと。姫野には手のとどかない組織に隠匿されているから、GHQの権力を利用して「強奪」し、利鞘を稼ごうというわけだ。

結果として、本書が不活性におちいったのは、フィクショナルな部分と「占領秘史」的なドキュメンタルな部分との融合がうまく作用しなかったからだ。戦犯追放、財閥解体、農地解放。占領初期に連続した激動的な改革を物語に取りこむためには、そのデータを提示することに多くのページを費やす必要があった。取材して調べて書かねばならないパーツが巨大すぎた。なるほど、バルザックにも、ストーリーの進行に水をさすことなどおかまいなしに延々と生なデータを挿入した作品がある。ゾラの特に低調な作品では、人物は社会的構成物の歯車以上のものではない。

――そう考えることによって、『小説GHQ』という作品の価値を救うこともできなくはないだろう。

本書には、占領史(前期)の沿革をわかりやすく叙述した読み物としての側面もある。その功績は、けっして小さなものではない。連載が書かれた時代を考えてみればよい。日本人による占領研究は、ようやくその端緒についた頃だった。書物のかたちではまだ現われていない。公開されない史料は多かった。その意味で、先駆的な占領研究の試みともいえるのである。

小説としては、週刊誌連載を規則正しくこなす作者の律儀な一面が勝っている。奔放で自在な語り口を駆使する大衆作家の顔は、影をひそめている。

とくに、終わり近くの二章に未消化な印象が残る。綾小路秀樹が出てきて、GHQへの日頃の鬱憤を全開にする。その意見自体は混乱したものではないにしろ、彼の口から出ることには無理がある。彼は政治家になる途を選んだはずだったが、それは撤回したらしく、ただの不満分子としてのみ登場して喋りちらすので、読者は戸惑ってしまうのだ。

あるいは、作品の不成功の無念さは、梶山にとって、史料が不足していたことにあったのかもしれない。

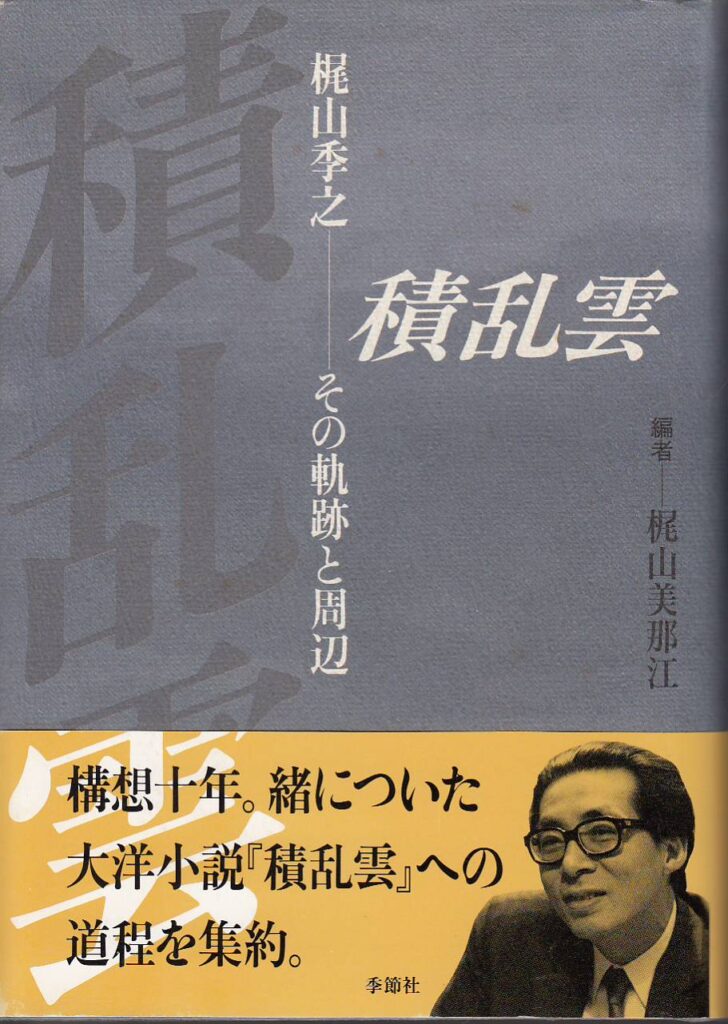

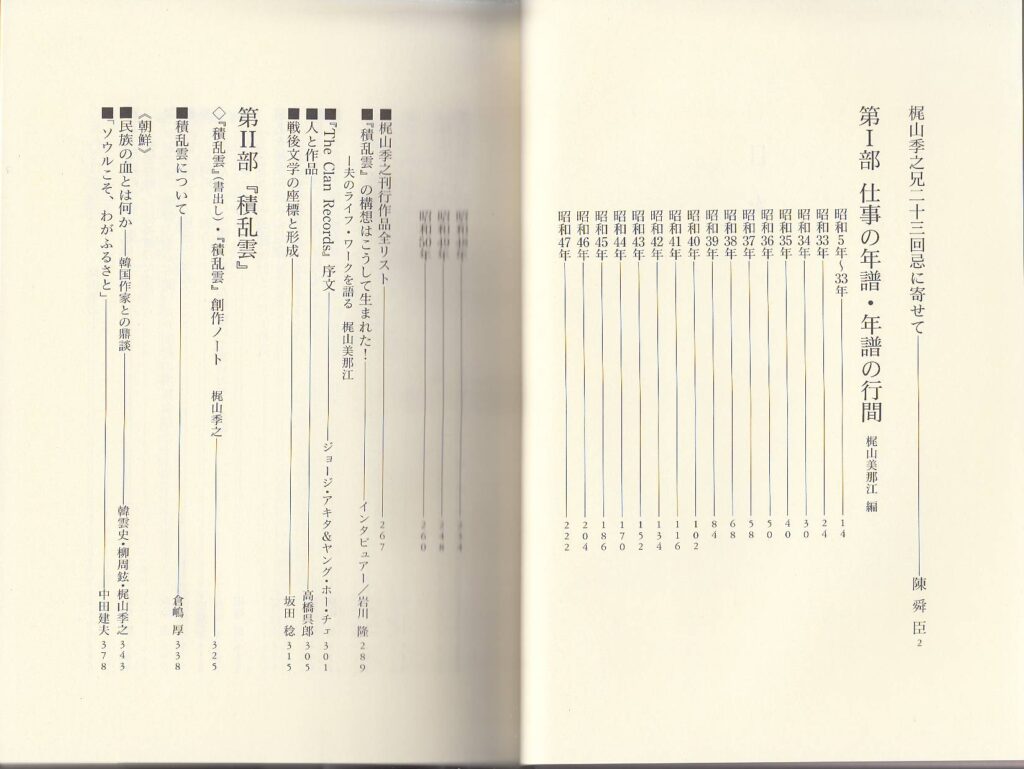

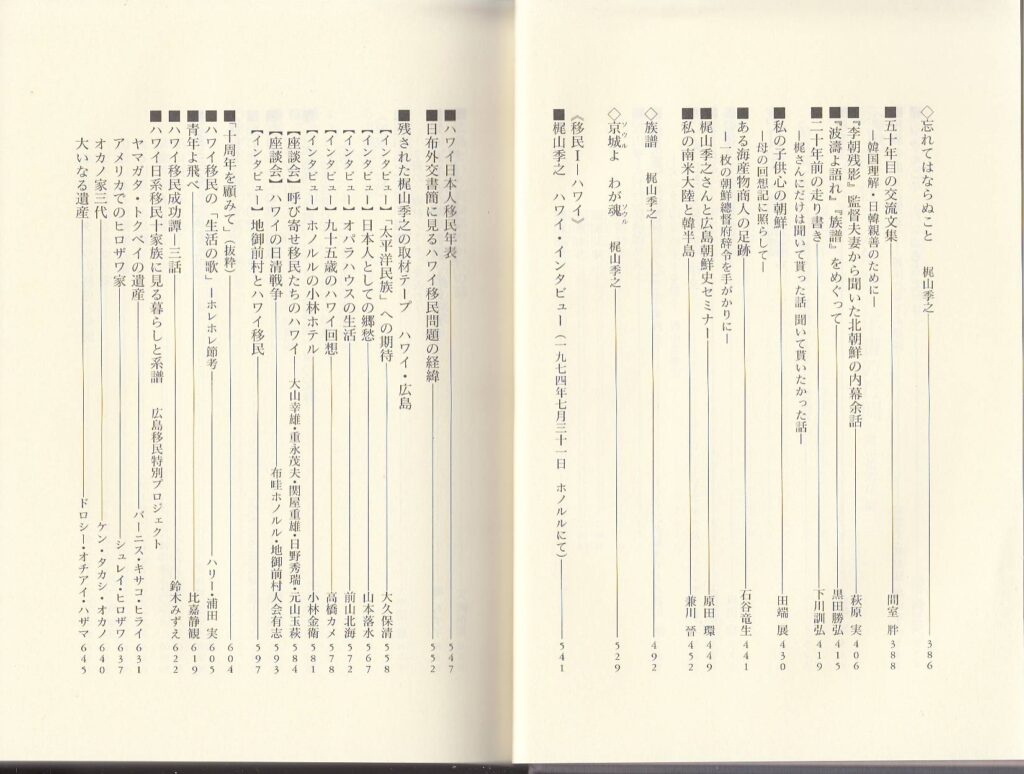

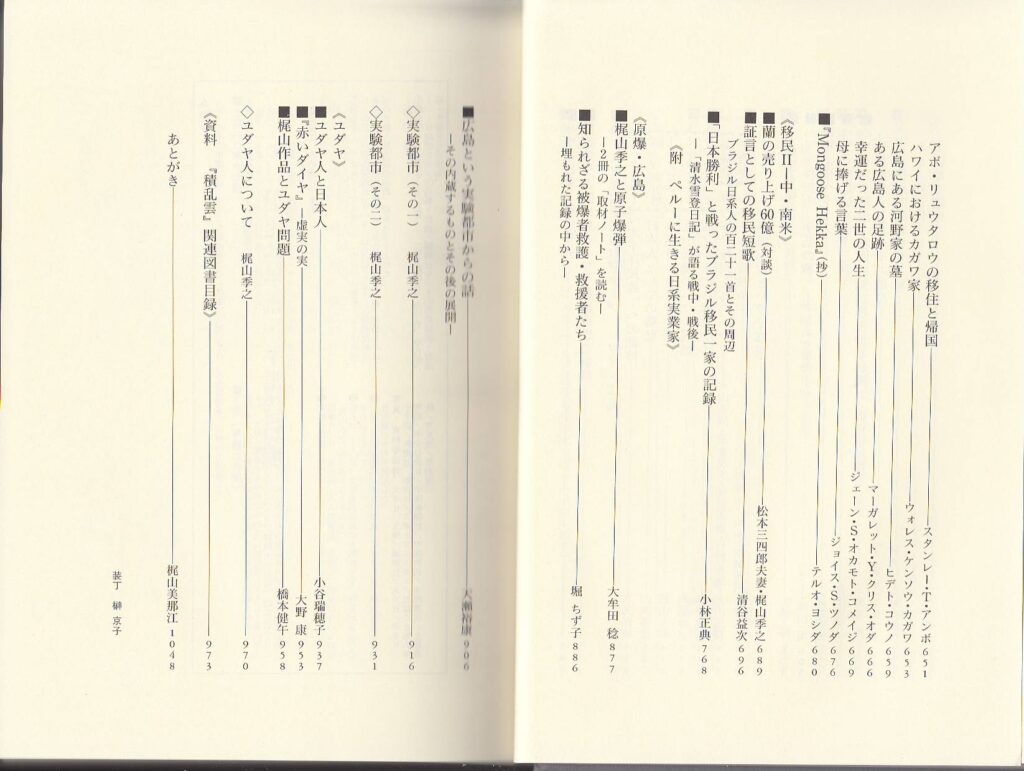

その早すぎる死から二十数年を経て『積乱雲 梶山季之――その軌跡と周辺』が刊行された。そこには『積乱雲』と題された、彼の「別の」ライフワークの執筆プランが明らかにされている。旧植民地から、広島、そして海外移民。梶山の脳裏にあった近現代史の大きなテーマの流れが構想の諸要素となっている。

見果てぬ夢といってしまえばそれまでだが、そうしたスケールを体現することの出来るケースを、かつても今も、この国の文学は持っていたのか。いや、文学がそもそも本来的に、そうした歴史社会の全体に関わるものである、という観念すら喪われているのか。

『小説GHQ』の失敗は、わたしにこの単純な事実をつきつけて止まない。

『積乱雲』のプランにのめりこんでいく梶山季之を追うかぎり、『小説GHQ』の改稿欲求は、それ自体としては、彼の念頭から抜け落ちていったようだ。そこに記録された膨大な資料リストをみても、占領関係の項目はなかった。

その失敗は、作家のなかで、すべて『積乱雲』という未成の大作に向かって包摂されていたのかもしれない。

GHQ資料室 占領を知るための名著・第37回  2017.05.01更新

2017.05.01更新

『占領を知るための10章』第十章下書き (2016.12.01執筆)

コメントを送信