映画『カサブランカ』

第27回 映画『カサブランカ』

今回は、趣向を変えて、映画の話題。

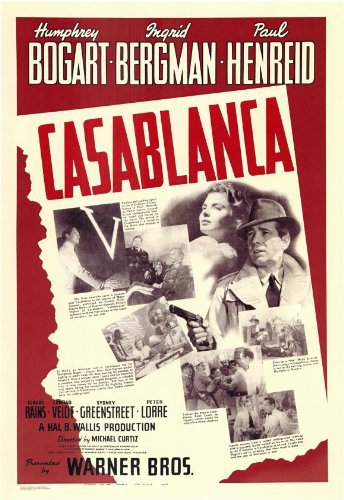

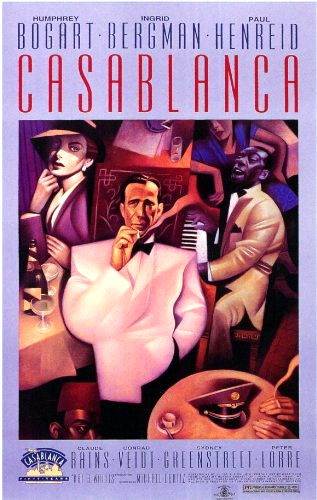

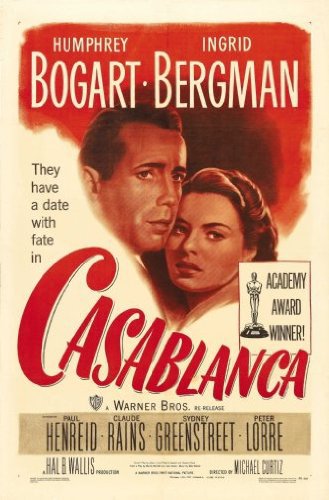

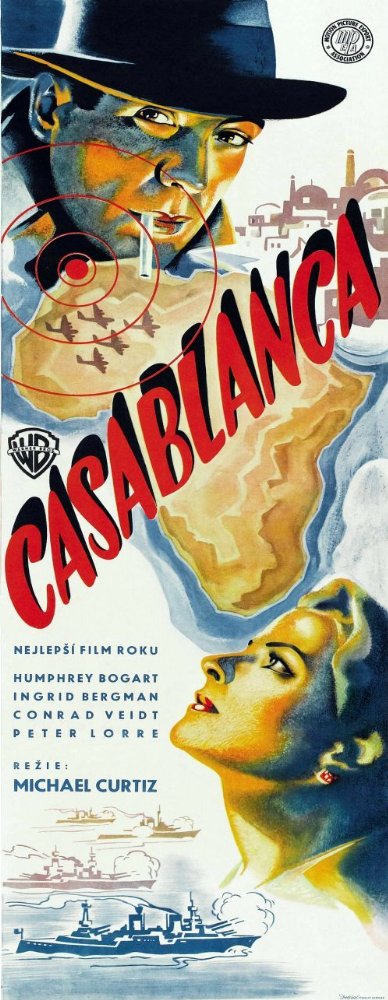

一九四二年度制作のアメリカ映画『カサブランカ』といえば、名作中の名作だ。男が男であった時代、女が女であった時代、そして、映画が映画であった時代の記念碑ともいえよう。二〇世紀という「遠い過去」を彩る不朽の傑作として長く語りつがれている作品だ。

イングリット・バーグマンの女の「悲恋」、ハンフリー・ボガートの男の「退き際」。基本は、二人のスターが魅せるラヴ・ロマンスでも、物語の背景が、一九四二年の国際情勢の危ういバランスの上に成り立っていることは明らかだ。逆にいえば、二人の愛の道行きと訣れは、あの時代であったから成り立った悲劇だ。戦乱の只中でこそ咲いた「灼熱の恋」なのだった。

バーグマンは同様の運命を、『誰がために鐘は鳴る』でも、まったく異なるタイプの役柄をとおして演じているから、スクリーンに君臨する姿は「神々しい」ばかりである。

まあ、名作に関して、すでにいいつくされていることをトレースする愚は避けよう。

さて、この映画の舞台背景であった。フランスの植民地モロッコのカサブランカ。北アフリカ、地中海沿岸の西端である。そこに、ボガード扮する主人公が、「リックの店」というバーをひらいている。

わたしは、子供の頃、ジャン・ギャバンの『望郷(ペペル・モコ)』や、イヴ・モンタンの『恐怖の報酬』や、ゲーリー・クーパー&マレーネ・ディートリッヒの『モロッコ』を観て、『カサブランカ』もふくめ、同じ場所の話だとアバウトに思いこんでいた。『モロッコ』はタイトルとおりにモロッコだが、『望郷』はアルジェリアのカスバ、『恐怖の報酬』は南米のベネズエラだった。地図で確かめることもせず、漠然と、どこか「辺境」の話だと、勝手なイメージをつくりあげていたのだ。

植民地モロッコを支配するフランスは、当時、ドイツの占領下にあったから、モロッコもドイツに統治されていた。――この短期間の二重支配体制が『カサブランカ』のドラマをつらぬく背景だ。

つまり、このアメリカ映画は、ドイツ占領下にあるフランスを支援するレジスタンスをテーマに秘めていた。秘めていたというより、メッセージには露骨なところもある。ナチス・ドイツの兵士は終始「悪役」として登場していたのだから。ドイツ占領にたいする「抵抗」行動のエピソードは、『カサブランカ』のうちにいくつも描かれている。

この映画は、反占領作品としても、不朽の名作といえるだろう。

こうした重要な側面が、われわれ日本人にわかりにくいのは、日本の占領体験の質によっている。ヨーロッパの歴史における「戦争ー占領」と、日本の戦後が体験した占領とは、あまりにもかけ離れた歴史体験だ。不用意に比較しようとしても混乱してしまうだろう。ドイツにあっさり敗北し、親ナチス政権を立て国家的には「同盟国」になった、第二次大戦時のフランスの事象を単独に考察しても混乱が深まる。多くの国民国家を擁し、それに準じて複雑きわまりない国境線の伸縮を繰り返してきた(今も繰り返している)ヨーロッパ大陸。ヒットラーによる進駐の約一世紀前には、ナポレオンによる全ヨーロッパ占領があった。

第二次大戦後の、敗戦国イタリア、敗戦国ドイツへの占領にしても、単純には進行していかなかった。

日本占領は稀有の、成功した事例であったのかもしれない。しかし、ヨーロッパを比較の対象とすると「世界史的奇蹟」のように思えたりもする。日本の事例が普遍なのであれば、ヨーロッパの(長い歴史の)事例は例外だということになる。逆も、また、成り立つ。戦争と占領との反覆がヨーロッパ文明進歩の活力源であり、とりもなおさず(ヨーロッパ哲学が正当化に努めてきたごとく)世界史的理性の必然なのであれば、東洋の一島国の事例などは、理性の枠外にある「特殊な」出来事にすぎないだろう。

だから、レジスタンスが名画をつくることも起こりうる(日本では考えられないが)わけだ。占領下にあったフランス人が支配者ドイツに抵抗精神の範を示した名作として、マルセル・カルネの『天井桟敷の人々』がある。これは「占領下の」数年を費やして製作され、ナチス敗北の直前に公開された。

レジスタンスの輝かしさに眼がいきがちだが、これもまた、フランスとドイツを中心軸とする「ヨーロッパ情勢の複雑怪奇」を示すケースの一つであるような気がする。

たとえば、フランスの人口統計学者エマニュエル・トッドは近著『「ドイツ帝国」が世界を破滅させる』で、「第四帝国」化し、EUにおいて主導権をにぎる隣国への警鐘を発している。(彼は、「何々が世界を滅ぼす」式のお手軽な「予言本」を連発して、日本でも人気があるようだが、次の本は『トランプのアメリカが世界を滅ぼす』になるだろうか)。彼の言説のうちで最も心を打つのは、ユダヤ系フランス人の家系に属する(ポール・ニザンの孫)者として彼が抱く、ドイツ人への本能的な恐怖感だ。あの民族絶滅政策をあのように粛々と「能率的」に実行することができた隣人の潜在的性格への拭い去れない怖れ(残虐性のみならどの民族も似たようなものだが、それを能率的にこなす能力はドイツ人が卓越している)。それは、トッドの相対的には説得力を持つ学説のどれよりも、まっすぐ了解できる感情だ。

映画の話にもどって――。

よく出来たレジスタンス・シーンとして高名な「ラ・マルセイエーズ」大合唱の場面を。

酒場で軍国愛歌「ラインの護り」を高唱して、占領者の威勢をひけらかすナチス。レジスタンス派のビクター(バーグマン扮するイルザの夫)が、楽団に、フランスの愛国歌「ラ・マルセイエーズ」の演奏をリクエストする。リック(ボガート)も、それにオーケーを出す。

ちなみに、『カサブランカ』の日本初公開は、一九四六年六月。占領下のデモクラシー教宣フィルムとしてこの上ないものだった。

GHQ資料室 占領を知るための名著・第27回 2016.12.01更新

2016.12.01更新

コメントを送信