『ベルリン地下組織』ルート・アンドレーアス=フリードリッヒ

第18回 『ベルリン地下組織 反ナチ地下抵抗運動の記録(1938-1945)』ルート・アンドレーアス=フリードリッヒ

本書の前編をなす『舞台・ベルリン 占領下のドイツ日記』は、1945年4月29日の日付から始まる。そこに何か特別の意味があるのだろうか。些細な疑問かもしれないが、気になりだすと素通りできなくなる。

それは、この日を、有り難き「天尊の降臨日」として祝うことを長年定められてきた(平成の今も国民の祝日だ)臣民たる者の自然な反応だ。ファシスト国家の同盟国であったドイツ人にも「4月29日」に目出度さが共有されていたのか?

そうした素朴な引っかかりは、本書によって氷解する。

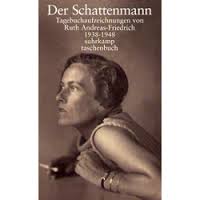

Der Schattenmann / Schauplatz Berlin. Tagebuchaufzeichnungen

1938 – 1948. (Broschiert)

von Ruth Andreas-Friedrich

本書はまず、英訳版『ベルリン・アンダーグラウンド』として1946年に刊行された。亡命しなかったドイツ人の著作としては、戦後初めてのものだ(そのことの意味は現在わかりにくいだろう。ドイツにナチ以外の人間が生息していたという事実がそもそも受け入れられにくかったのだ)。

次にドイツ語版オリジナル『影の男――あるドイツ日記(1938-1945)』が出る。1986年に再刊。これを底本にした日本語訳は1991年刊。

本書は、1945年4月28日の記述で終わっている。追記として、友人の不幸な「事故死」の報告(8月24日)がある。日記では仮名となっているモスクワ生まれの音楽家がアメリカ軍の流れ弾によって死亡した。しかも、それは彼がベリルン・フィルハーモニーで戦後初の指揮をとった後の事故だった。

「彼は生きることを愛していた」が、本書の最終行だ。

地下組織の同志でもあったこの音楽家の死の場面は、『舞台・ベルリン』の前半に詳しく描かれていた。それは当然のことだ。

つまり、この二冊の本は、まったく断絶のない一つながりの記録として書かれている。連続する1938年から1948年までの、一人のドイツ市民(知識人)による日録なのだ。邦訳では、占領下の日記、地下抵抗運動の証言、というふうに別個のドキュメントとして受け入れられる結果になったが、本来は、セットとして読まれるべきものだ。

二冊を日記文学の収穫として認める事も出来よう。だとしても、両者の別側面をそれぞれ切り離して評価することは望ましくない。一個の記録の前編・後編として受け止めることが正当な読み方だろう。

本書のまえがきから。

《十二年半ものあいだ、ドイツ国民は牢獄の壁の裏側で生きてきた。この壁の裏側で現実に何が起こったのかは、ほとんど一度も世間の目に届いたことがない。ドイツには多くのナチ敵対者がいた。ナチ政権が始まって以来、非ユダヤ人として党とヒトラー主義に敵対していたこれらの人々は、脅かされ迫害された人たちに、世界が提供してくれるあまりにもわずかな亡命のチャンスを自らのために要求することなど、自分たちの責任上できないことだと信じていた。彼らは自由意志で国内にとどまった。彼らにはこのあとどうなるのかという予感があったのだ。彼らは、たとえいつもうわさによるしかなかったとはいえ、行われているあらゆる残虐行為のことを知っていた》

ちなみに、二冊全体において、1945年分の記述は、3分の1を超えている。二冊の後半と前半と、形式的には前後に分かれているけれど、日付は連続しているのだ。

著者の感情によれば、ドイツは久しい期間、ヒトラーとその取り巻きのならず者たちによって「占領」されていた。その周囲に、暴力と監視を専門とするテクノクラートが在り、さらに、多くの消極的な協力者たちが従っていた。

そして、自律的な市民が自国の政治的状況の主体者となりえない「不幸」は、戦後も一貫してつづいている。

著者の立場に共鳴するにせよ、反撥するにせよ、この記録は貴重なものだ。

証言を、いかに現在に活かすのか。

依然として、それは、読者のもとに託されているだろう。

GHQ資料室 占領を知るための名著・第18回  2016.07.15更新

2016.07.15更新

『北米探偵小説論21』2020 「独逸探偵小説の反転」D・3・1・2(581-584p)に転用

コメントを送信