『松代地下大本営』林えいだい、『キムの十字架 松代大本営地下壕のかげに』和田登

第24回 『松代地下大本営 証言が明かす朝鮮人強制連行の記録』林えいだい、『キムの十字架 松代大本営地下壕のかげに』和田登

強制連行をテーマとする林えいだいの第一作ともいえる『強制連行・強制労働 筑豊朝鮮人坑夫の記録』のあとがきには、調査取材の過程でつきあたった「覚醒」が記されている。著者は、加害者の立場に立った日本人からも証言を引き出さねばならない、と気づく。彼らは、当然、時代の波に流された受動的「被害者」という側面もそなえている。

個人の肉声をそのまま伝える「彼ら」の声は生々しい。彼らは植民地主義の歴史正当化を疑うこともなく、なおかつ、一人の個人としての行動は時代状況のせいだったと、責任転嫁する。そして、異民族への差別観・恐怖感は一貫して苛烈なものだ。彼らの証言では、朝鮮人は〈半島〉と呼ばれる。「半島人」の意味だが、「人」が省略されている(人ではないから省略して当たり前、ということか)。好意をふくめて呼ばれる場合は、〈半島さん〉だ。この「差別用語」は、今も、地方ナマリとして残っているのかもしれない。

植民地の所産である戦争状態によって生成された赤裸なサベツ言葉だ。著者は、彼らの証言を「日本人の典型」として提出する。肯定的にではなく、批判的議論の素材とし、正しく葬り去ることを願って。

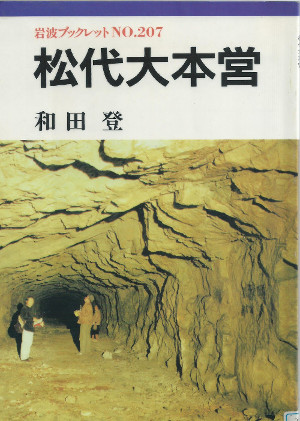

本書は、戦争末期に計画され、一部実施に移された「松代地下大本営」作戦を、実行にかかわった当事者たちの証言から再構成するものだ。

誇大妄想に突出した大日本帝国の末期にふさわしく、この作戦は、誇大妄想の総仕上げのような「非現実性」を帯びている。本土決戦を貫徹するための「遷都」計画。それも、大本営と大元帥ヒロヒトを頂点とする体制の護持のみを大義とした戦略である。帝国臣民たちの量的な犠牲などは、まったく想定されていない「起死回生の」作戦だ。

想定されたのは、爆撃機による攻撃だったから、地下に安全なシェルターをつくって「帝国の夢」を完成しようと計った。アメリカによる主要都市焦土作戦も、新型爆弾の威力も知らない(想像もつかない)時点での「空想」めいた作戦だった。

計画立案はドロナワ式であったが、法外な予算が投入された。着工は「昭和十九年」の十一月。この作戦に、約七千人の朝鮮人労務者が動員された。約七千人のうちの多くが強制連行された者だったが、土木工事に熟練した労務者もふくまれていた(その実数は千人に満たなかったようだ)。彼らの熟練した技能なしでは、大規模なトンネル工事は施行できなかった、ともいわれる。

では、大部分の強制連行された労務者の役割は何だったのか。土木工事に慣れない者らが緊急を要する突貫工事の現場に放りこまれ、どれだけ役に立ったのだろうか。彼らが、量的に、つまり人柱として投入された、とする解釈が生まれるのは当然だ。

工事の犠牲者(死者)についての正確な統計数字は残っていない。著者は、約一割、六百五十名という数字をあげている。戦争による損耗ではなく、無謀で危険な工事によってもたらされた犠牲だ。

天皇制絶対主義体制の護持を一義として立案された大本営移転作戦。そこに大量に動員された植民地人。天皇の犠牲となる朝鮮人。無謀な侵略戦争の残酷さは、国内にあっても、戦闘地域と同様の残虐さに彩られた。「松代地下大本営」作戦は、その残虐さをあらわす典型的なケースだった。

(松代に徴用された朝鮮人少年を主人公にしたフィクションとして、和田登の児童文学『キムの十字架』がよく知られている)。

1983.8 ほるぷ出版

1991.7 岩波ブックレット

1977.7 岩崎書店

加害者にも語らせよ、とする著者林えいだいの姿勢は、本書でも一貫している。というより、その方法を最も徹底した作品が本書なのである。

最初に登場するのは、作戦の立案にかかわった体制側の人物、元陸軍参謀少佐だ。ヒロヒトの玉音放送の阻止をはかった「叛乱将校」としても名を残す「過激派」だ。

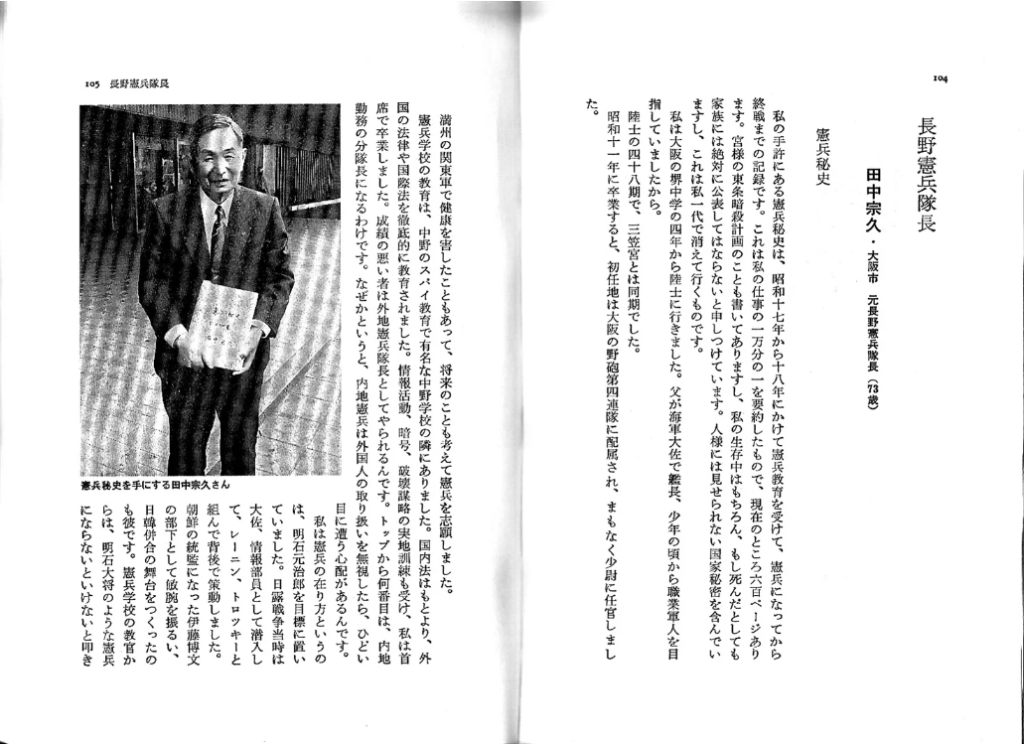

つづいて、工事の実務にたずさわった士官、民間の技術顧問、現場全体の警備にあたった憲兵隊長、経理担当士官、工事現場の賄い婦の証言が並ぶ。

作戦を肯定的にとらえる証言者が、前半の四分の一を占めている。そこには、日本人の勤労報国隊や徴用工は、《地下壕掘りにかけては朝鮮人労務者には絶対にかなわなかった》という観察も採録されている。

それが第一部で、第二部には、松代住民からの証言が集められた。戦時作戦によって、当時の「人口」は倍にふくれあがった。その日常的な波紋を、著者は、在住民の声から聞き取ろうとする。

そして、第三部「朝鮮人と松代大本営」が、後半分を使って、本書の根幹的テーマを発信する。著者は、たんなる告発メッセージにとどまらない、豊かな歴史の再現をめざしたのだろう。

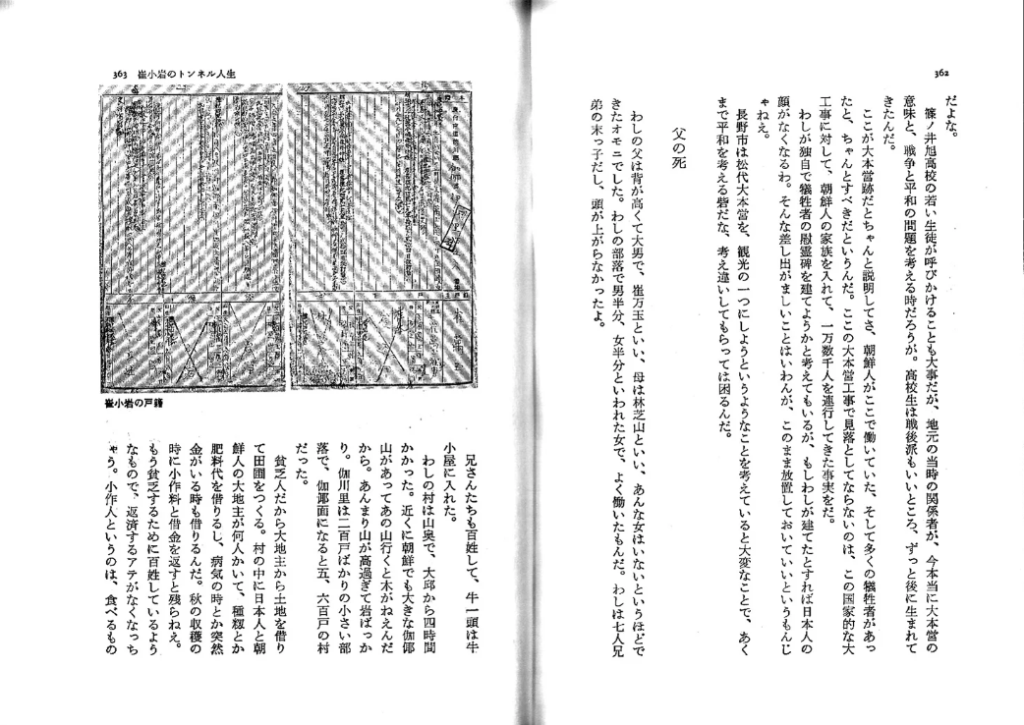

証言者には、下請け朝鮮飯場の親方、下請け土木会社の従業員などが並ぶ。ここで、中心になるのは、徴用朝鮮人土工の娘として幼い頃に松代飯場で暮らしたことのある山根昌子の証言と、各地の飯場を転々とした労務者崔小岩の証言である。とくに、崔の聞き書き「崔小岩のトンネル人生」は、後半の四分の一を占め、そのアナーキーな生の軌跡が大本営移転作戦への全的な否認となっている。崔は、別の本では、通名の「崔本」として紹介されることもある。

『地図にないアリラン峠』には、自伝エッセイ『遙かなる旅 戦後史の谷間から』を書いた山根との出会いが記されている。そこに明らかなように、著者の著述活動は、同質の証言を求めるネットワークを形成して、幾重にも拡がっていく質を持つ。聞き書きは、それ自体、証言者との信頼と共感によって成り立っているのだ。

山根の人生の転変は、彼女自身の文章によってより、林の聞き書きをとおしてのほうが鮮烈に伝わってくる。加害者による回顧(自己正当化)から始まった物語の、半ば過ぎに配されることによって、彼女の「不幸」という個別性を超えた事象として読まれるのだ。

本書の全体にわたって大きな影を落とす「謎」が、別途にある。秘密工事に従事させられた徴用朝鮮人が集団で「闇から闇へと葬られたのではないか」という、当時から根強くあったらしい「風聞」についてである。先に書いた「死者一割」という数字とは別だ。工事の秘密を護るために極秘に「殺された」と——。数百名規模で「消された」と断定する書物もある。

一人の人物、元憲兵隊長は、明確にそれを否定する。この作戦についてみるかぎり、組織的な抹殺行動はなかったと。この人物は、軍隊は殺人組織であり、憲兵はスパイ集団だと断言する。大陸の秘密工事では徴用した中国人を「二、三千人は殺しました」と、こともなげに認める軍人の言なので、この否定論には、説得力がある。

一方、徴用朝鮮人の孫請け業者や、熟練労務者たちの証言は異なる。彼らは、こうした大がかりな秘密作戦にかりだされた以上、無事に放免されることなどありえない、という本能的な恐怖を語った。「風説」が流れたことは、当然の結果だといえる。

本書は、それらを証言として残すのみで、否定肯定どちらにも組みしていない。「抹殺」の証拠は見つからない。ただ、その意味でいうのなら、強制徴用された者の犠牲の多大さを証拠立てる資料も部分的にしか残されていないのだ。

個人の「声なき声」だけが負債を語る。それを渉猟し、発信しつづけることが、責務だと著者は語ってやまない。

GHQ資料室 占領を知るための名著・第24回  2016.10.15更新

2016.10.15更新

コメントを送信