地下のリチャード・ライト

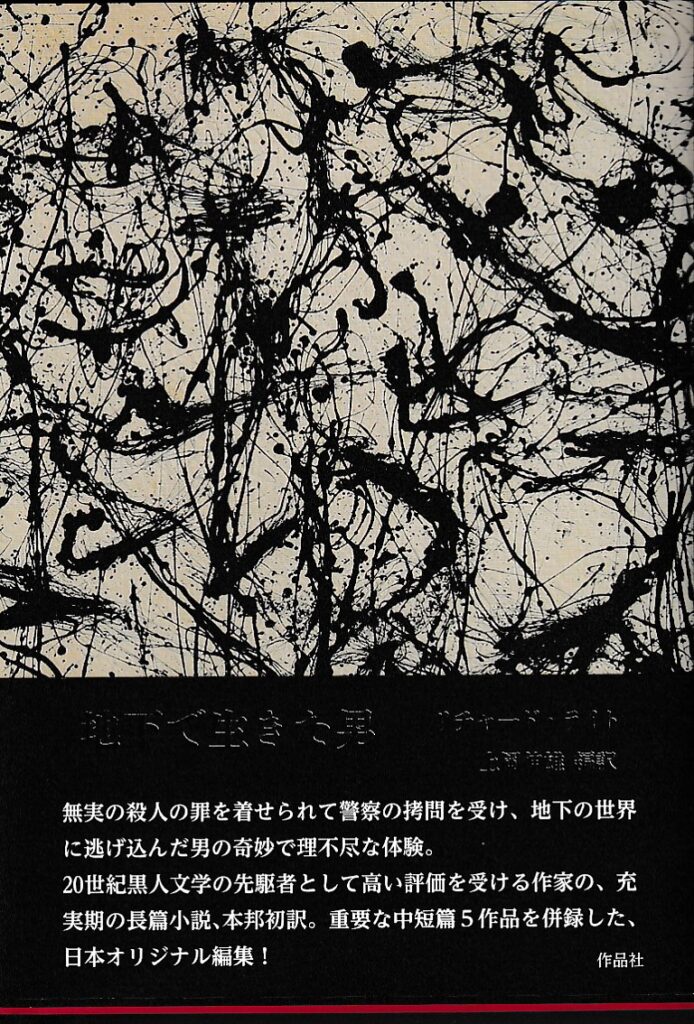

リチャード・ライトの『地下で生きた男』の、オリジナルの復元版が翻訳された。

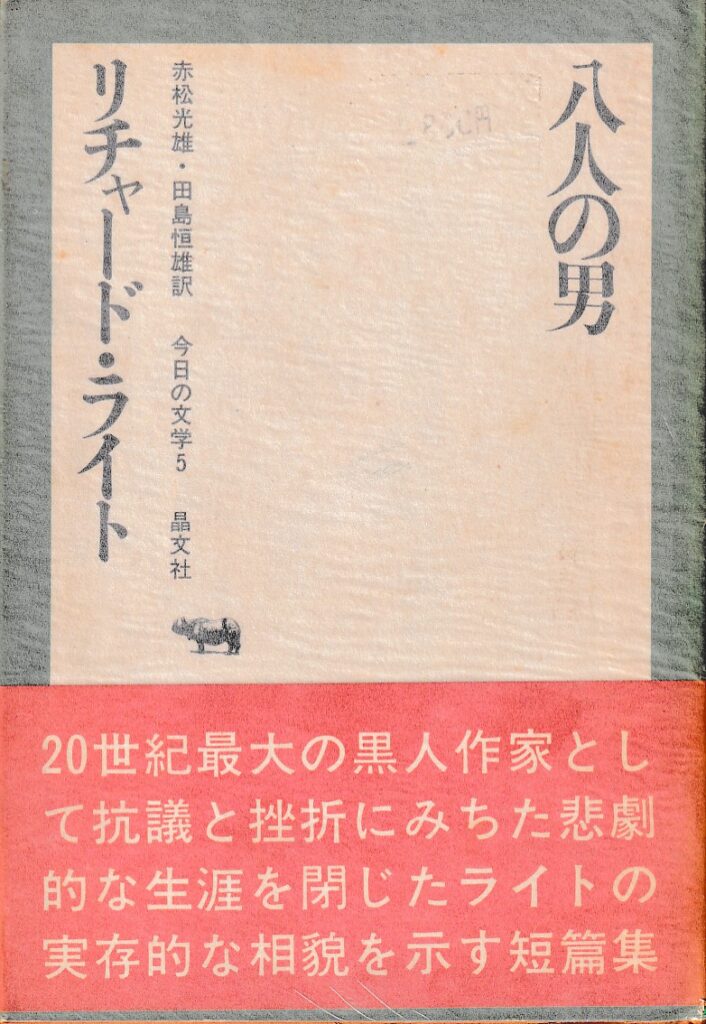

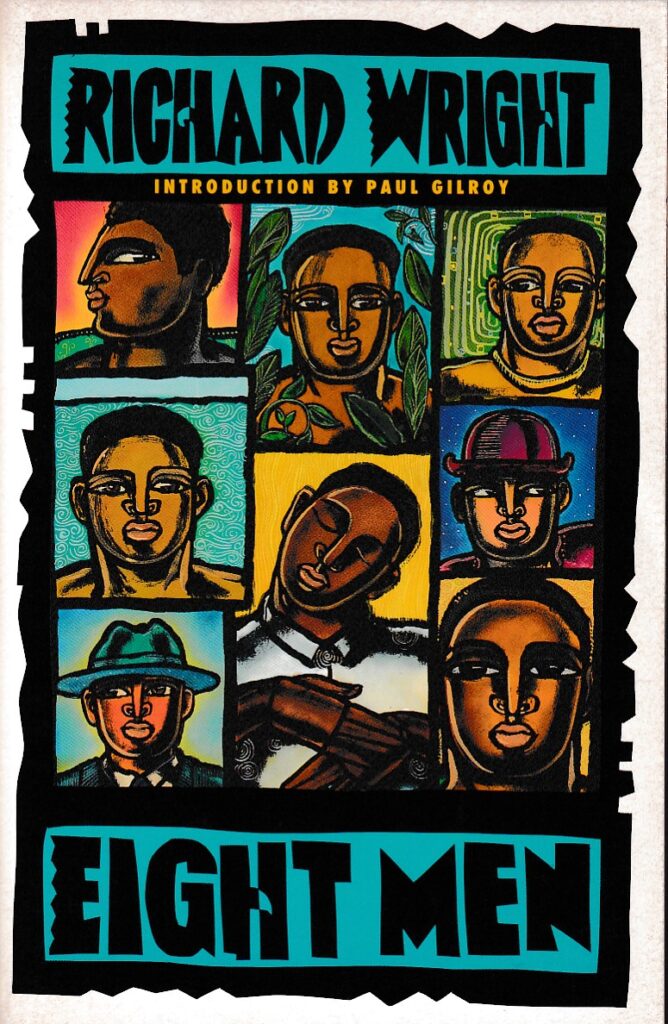

既発表の雑誌掲載(1944)ヴァージョンは「地下にひそむ男」として、作者没後の作品集『八人の男』(1961)に収録された。これは、前半の三分の一をばっさりカットされた不完全版。ライトの作家的生涯には、この種の理不尽な「検閲」の痕跡が尠からず無惨に散らばっているのだが、この作品のケースは、なかでも最大のダメージを作家に与えた、と想像される。

不完全版は、地下(下水道)に逃げこんだ黒人男のアンダーグラウンドな冒険ファンタジーとして読まれてきた。彼は、最後に白人警官に撃たれ下水を流されていく。抗議の声は、その結末に、わずかに、だがいささか唐突につけ足されているような印象となる。……そうとしか読めないのだ。

復元されたカット部分では、この信心深く臆病な黒人男がなぜ[逃げるーー隠れるーー脱出する]ーーそうするべく強いられることになった顛末が、冷静に丁寧に描かれている。そして、そのことが、削除を強要された根本の理由だろう。

逃げる男。

ライトは、否定的人間像を提出することをとおして、黒人問題の総体を訴えようとした。「ラン、ニガー、ラン!」の物語。『ネイティヴ・サン』と『アウトサイダー』のあいだを繋ぐ中間作品として『地下で生きた男』は位置づけられる。ところが、不完全版「地下にひそむ男」を介しては、こうした読み取りにまで到らない。「抗議の文学から実存主義的文学へ」といった従来のライト論のぬるま湯のような解釈にとどまるしかない。間違ってはいないけれど、決定的に不充分な理解だ。

『地下で生きた男』の主人公は、二件の殺人事件の犯人に「適合する者」として逮捕され、自白供述書を取られ、サインを強制される。ーーブラック・ライヴズ・マターの典型的な事例だ。三人の白人刑事は、犯人指定に成功した後、余裕をみせ、彼に妻と訣れを告げる短い時間を許す。夫逮捕のショックから、妻の陣痛がはじまって……。刑事たちは彼らを病院まで運ぶ破目になり、赤ん坊は無事に産まれるが、そのドサクサにまぎれて男は逃亡に成功する。一連のシーンは、コミカルに過ぎるところもあるが、現実に根ざした断面であることは疑えない。

ーーそういった本質的な情況描写が削除された。

この削除が、ライトのテーマ深化に関していかに痛手であったかは、想像するに余りある。

『北米探偵小説論21』の「ブラック・ノワール 別世界の北米探偵小説」のうち、863-878ページが、ライト論にあてられている。しかし、『地下で生きた男』は、不完全版にのみ拠っているので、『ネイティヴ・サン』から『アウトサイダー』へのライトの模索をうまくすくいあげることが出来なかったようだ。基本の論点に変更はないが、いくらか補足する必要があるだろう。

『ネイティヴ・サン』の最も溌剌とした部分は、ビガー・トーマスの逃亡を描く第二部だ。なぜ逃げるのか。逃げねばならない情況を背負うのか。ブラック・ライヴズ・マターの根源がここにある。ライトは、執拗にこの物語を書きつづけた。

不完全版「地下にひそむ男」の書き出しは「I’ve got to hide」となっている。削除をこうむった結果、話は、逃げなければならなくなった男の不条理な意識から、いきなり開始されざるをえなくなった。「おれは隠れなければならねえ」と自分自身にいい聞かす。「隠れる」は正確な自己規定ではないはずだが、実存主義理解には便利に通用する。

ライトは、強引なストーリー設定を借りて、人間全体の問題(突出したブラック・ライヴズ・マターでもありうる)への抽象的思考を展開する傾向があった。それはしばしば空転する。『地下で生きた男』にも、その「悪癖」はあらわれているが、不完全版においては、無理な削除によって、とくに空転が際立つ結果になった。

下水道への脱出。それは『レ・ミゼラブル』のような、都市の下水道にかんする社会学的な考察を包含する方向には向かえなかった。地下の男の冒険は、下水道の「壁を破って」別の空想世界に跳びたっていく。地下に生きることは、具体相においてではなく、ある種の比喩として、あるいは寓話のように、ラルフ・エリスンの『見えない人間』に受け継がれ、芸術的な洗練をみることになった。それは、ライト自身の、『地下で生きた男』自体の時代的な制約だったわけだが、そうした全貌が没後六十年を経てやっと明らかになったことをどう考えたらいいのか。

それもまた、ライトをめぐる「悲劇の連環」として受け取るべきなのだろうか。

コメントを送信